連綿と続く、迫力満点の島の宝・伝統文化を観る!

美しい自然や伝統文化、郷土料理など、島々にある「宝」たち。

隠岐は、圧巻の自然景観と、その自然から生まれた人の暮らし、伝統文化、食などが「すべてつながっている」ことを教えてくれる島で、それが世界にも評価されて「ユネスコ世界ジオパーク」に認定されています。

私は、これまで何度も隠岐へ足を運んでいますが、9月に初めて「隠岐古典相撲」を鑑賞しました。

そもそも伝統文化は、当たり前にあるのではなく、連綿とそれを伝える人たちがいて、引き継ぐ人たちがいるということ。「人の想い」の連鎖が伝統文化という形を残していく、たいへん尊いものです。

そして、「なぜ始まったのか」と起源を辿ったり、「どんな文化なのか」と知ることは、その地域のリアルが見えてくると思います。

相撲は日本を代表する文化で、知らない日本人はいないでしょう。

でも日本の各地に根付く相撲文化があることを知っている人は、多くないかもしれません。

隠岐古典相撲は、まさに島で生まれた島の宝です。みなさんにご紹介します!

江戸時代に、宮相撲から始まった隠岐古典相撲

相撲の発祥はどこか、みなさんはご存知でしょうか。

諸説ありますが、一説には出雲だと言われています。

神話では、日本最古の歴史書とされる『古事記』に、国譲りのシーンで、タケミナカタとタケミカヅチの神々が稲佐の浜で力競べをおこなったと記されています。

また、『日本書紀』の垂仁天皇紀の記述に、出雲国の野見宿禰と大和国の当麻蹴速が相撲を取り、野見宿禰が勝ったとあります。

もちろん、神話や伝説だけでなく、江戸時代に松江藩は雷電為右衛門、玉垣額之助などの力士を抱え、彼らは「雲州力士」として江戸などの勧進相撲で活躍していたと伝わっています。

隠岐諸島では、古くから各村の祭礼行事において神事相撲が開催されてきました。神社仏閣で行われることが多かったので、宮相撲とも呼ばれていました。

やがて、隠岐諸島で祝事があった時のみ、島を上げて徹夜で行われるようになったのが「隠岐古典相撲」大会です。

大会の決定は、祝事があった地域が相撲の運営にあたる大巾会に大会の開催を要請して実施されます。

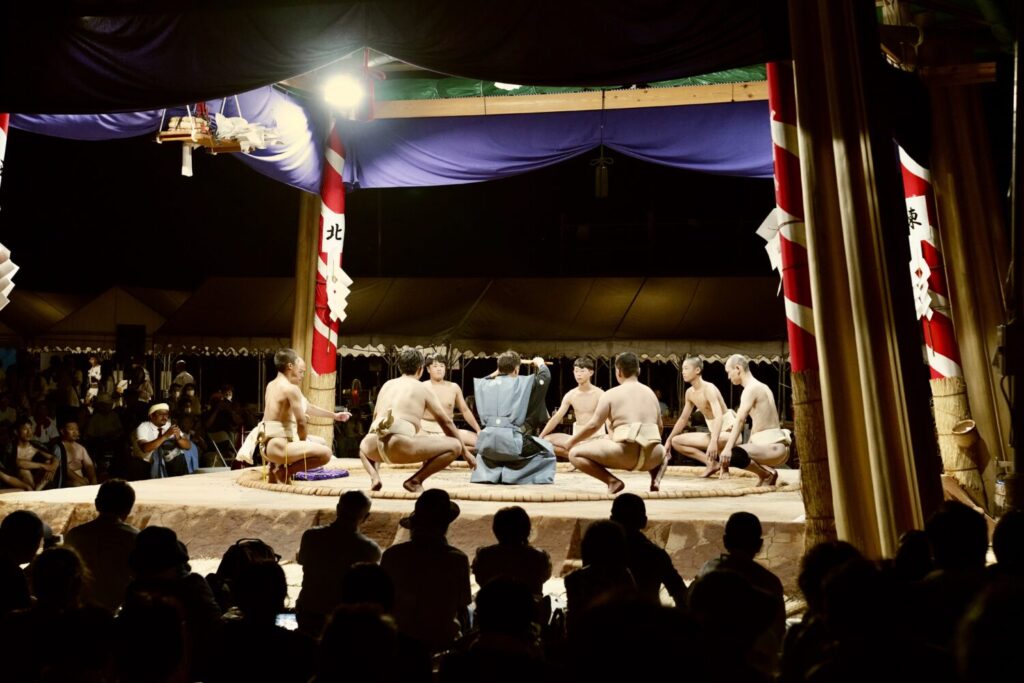

相撲の西方、東方を、隠岐では座元、寄方と呼んで、島内の各地域に呼びかけてわけます。そして島民の中から選ばれし役力士が決まり、当日を迎えることになります。

力士も行司も呼出も、皆、普段は島のおっちゃんや中高生なのです。

12年ぶりに開催! 200人の力士が真剣勝負!

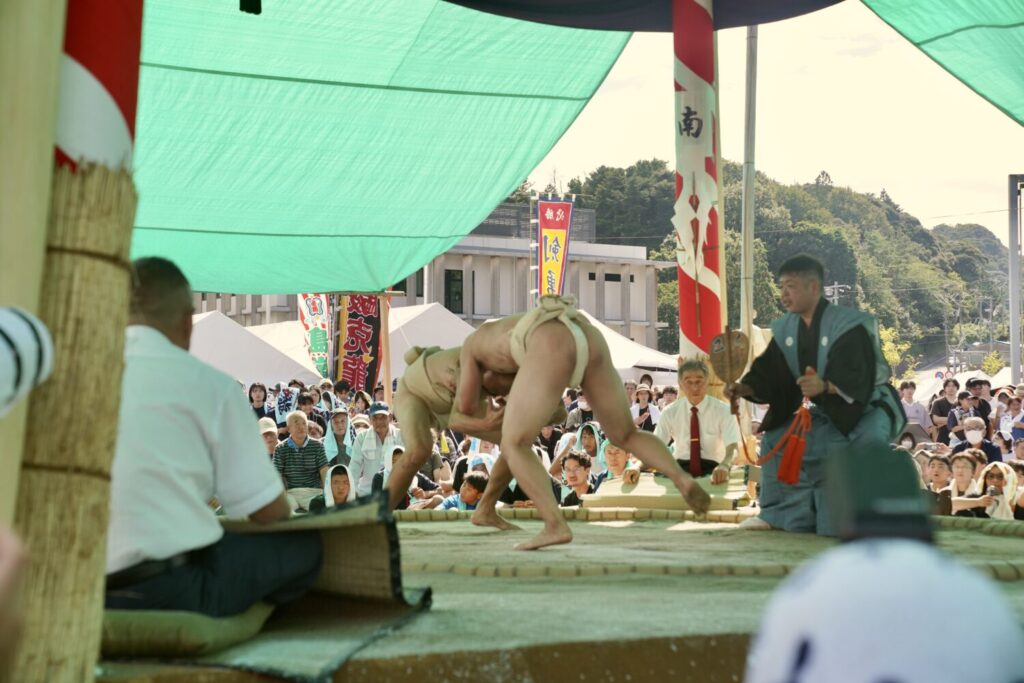

2024年9月14日、隠岐の島町で、12年ぶりとなる「第15回 隠岐古典相撲」大会が開かれました!

島内各地域から選ばれた約200人の力士が、14日の夕方から土俵に結集し、夜を徹して翌日のお昼頃まで相撲をとります。

実は、この大会は昭和30年代の高度経済成長期に、島民が島外へと流出したことで一度廃れました。昭和46年に「隠岐古典相撲大巾会」が旗揚げされ、再び古典相撲が復活しました。

祝事があった時だけに開催される今回は、「隠岐の島町町政20周年記念」を祝して開催されました。

12年ぶりということで、初参加の若者も多く、大人たちに「こうやるんだ!」と土俵の外から声をかけられ、学びながら真剣に取り組んでいる様子が印象的でした。

こうやって島の文化が続いていくのかと、継承の瞬間を垣間見るようでした。

なにより、島中の人たちが集まっているのではと思うほど、土俵の周りはすごい人!

同時にオンライン(YouTube)で生配信も行い、来られない人たちも大会が観られるようにしていました。

隠岐の相撲が「人情相撲」と言われる、そのワケ

都会に暮らしていると、他人は他人という人間関係に慣れてしまい、「地域で暮らす」ことの難しさ(同時に助け合いといった良い面もたくさんありますが)を感じることはほぼありません。

隠岐古典相撲は、地域ならではの事情が生み出した独特のルールが存在します。

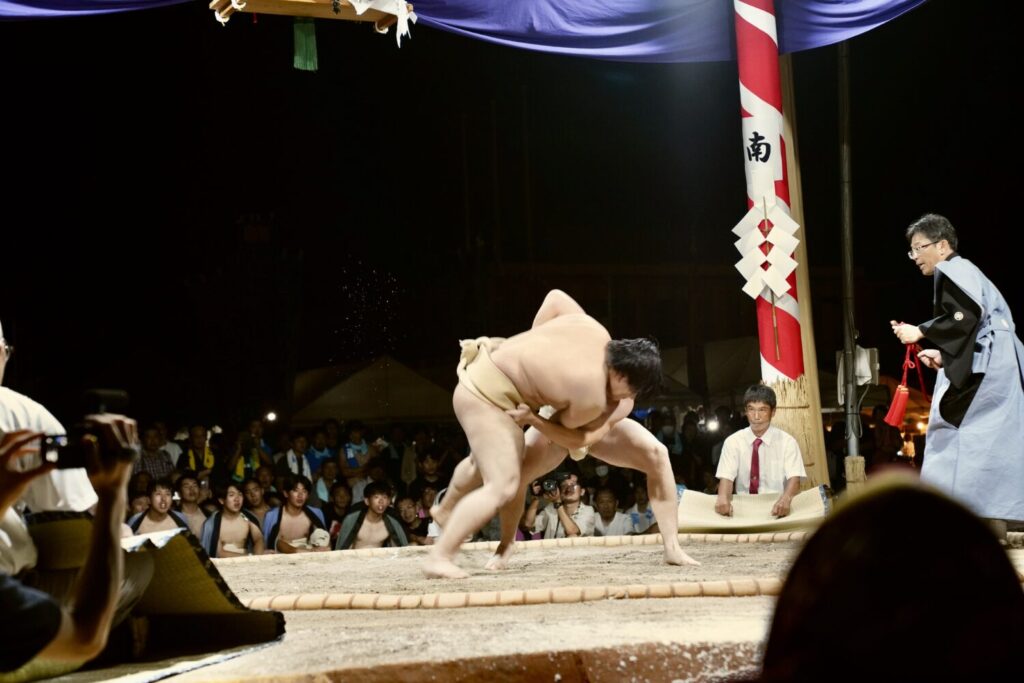

それは、同じ島内で暮らす者同士、その後も遺恨を残さないために、全員が「一勝一敗」となるルールです。組は二番ありますが、一番に勝った力士は次に必ず勝ちを譲ります。

勝負が終わると、それぞれの回しを掴み、お互いを持ち上げあって健闘を讃え合います。

隠岐の相撲は、こうした事情から「人情相撲」とも呼ばれています。

私は、14日の夕方から夜11時頃まで鑑賞して、一度宿に戻って、早朝また土俵へ。

大会の終盤は、島内で選ばれた大関、関脇、小結(三役力士と呼ばれる)の取組となり、観衆の熱気もヒートアップします。

今回、大関の役力士となった男性は、父親も大関で強かったようです。「親子で強いんだろうな」と思ったら、そう簡単なことではないようです。

役力士は、地域から「心技体」が備わった人と認められないと選ばれません。だから三役力士になるのは名誉なことなのです。

大会の勝者は、土俵に立てられた四本柱の柱を授与されます。柱には神が宿るそうです。

家の軒下に吊るし、家族や地域を守ると信じられています。

ところで、力士が土俵入りする際には、周りが声援とともに巻き上げた塩が大量に空を舞います。大会を通して、約4トンもの塩が使われます!

土俵の近くにいた私も、だいぶ清められたと思います(笑)。

隠岐に来たら、ローソク島を遥拝したい!

古典相撲大会の始まる直前に、ローソク島遊覧船に乗って、太陽がローソク島のてっぺんに重なる瞬間を見てきました!

隠岐諸島には多くの奇岩がありますが、高さ20メートルのローソク形をした奇岩「ローソク島」は、隠岐を代表する自然美の一つ。

隠岐ジオパーク推進機構のHPによれば、「ローソク島とその周辺の岩場は、約550万年前に噴出した粗面岩溶岩でできています。かつては島ではなく、島後から伸びる岬の一部だったものの、波浪によって周囲が削り取られたため、海上に取り残された「離れ岩」になりました」とあります。

悠久の時が作り出した自然のアートですよね。

遊覧船の乗り場は、隠岐の島町南方(重栖港) です。

船長さんが、太陽がローソクのてっぺんに位置するよう、船を前後に操船してくれるのも嬉しいサービス!

遊覧船の出港時間は、日の入り時間に合わせているので、必ず予約の際に確認しましょう!

詳しくは、こちらを!

ローソク島だけでない隠岐を見て、日本を知ろう!

ローソク島のある隠岐の島町の北西部には、久見という地区があります。

縄文時代から黒曜石の産地として採石されていた場所です。そして、竹島と深く関係がある地区でもあり、「久見竹島歴史館」があるのでぜひ立ち寄ってみてください。

久見では、古くから漁師さんたちが竹島へ行き、漁猟をしていました。

「漁」は鮑などを、「猟」はニホンアシカをとっていたそうです。

ニホンアシカは久見の港で飼われ、全国のサーカスや動物園へと売られていきました。

久見の漁師さんは、竹島の自然を敬い、乱獲しないよう取り決めていたと聞きました。

漁師さんたちが参拝した伊勢命神社は、「延喜式神名帳」の隠岐国穏地郡に、「伊勢命神社 名神大」と記載された格式高い式内社(名神大社)です。

鳥居が拝殿側ではなくて、御神体とされる山側に向かって立っているのも興味深いですよ。

文化も自然も歴史も、遙かなる時の中で脈々と続き、今を生きる私たちが見て、感動できることは、本当に奇跡だなあと感じます。

島の宝がいつの世までも続いていけと願うばかりです。だからこそ、こうして守り続けてくれる島の方々に感謝せずにはいられません。